Ce texte semble, a priori, le premier jet du chapitre « Canard ou lapin » d’Une lente impatience, paru en 2004. Nous n’avons malheureusement pas réussi à en décrypter toutes les annotations. Il traite du journalisme et revient sur plusieurs points de ce qu’il nomme son « dialogue interrompu1 » avec Edwy Plenel.

« Il est admirable que de faits incertains on tire des opinions certaines. »

André Suarès, Valeurs, p. 594.

Tetriakov s’indignait du mépris des écrivains envers le reportage. Il entendait mettre « la littérature non inventée du fait » au-dessus des belles lettres inventées et faire du journal l’épopée de notre temps : « Chaque époque possède ses formes d’écriture propres, déterminées par la nature économique de cette époque ». Le journalisme serait « ce que fut la Bible pour le paysan du Moyen Âge, où ce que fut le roman didactique pour l’intelligentsia russe libérale ». Hebdomadaire ou quotidien, Rouge n’a certes pas répondu à cette ambition. Il s’est contenté d’aller à contre-courant de l’émiettement du monde. Comme si quelque chose en lui se rebellait contre le devenir-journal et la vocation de canard, ce fut une sorte d’anti-journal, sans pouvoir rivaliser – servitude militante oblige – avec les modèles du genre que furent les Cahiers de Péguy ou le Flambeau de Kraus.

Une publication peut se soustraire, en partie du moins, à son destin de journal. Elle échappe plus difficilement à son destin de marchandise. Elle doit se vendre et s’acheter. C’est la loi du marché à opinions. Rouge quotidien ne s’est pas éteint faute de talents. Ce fut plutôt une pépinière de vocations, une école dont les élèves surent faire des prodiges avec des bouts de ficelle. Mais le sort d’un journal sans publicité, sans sponsors, sans autre capital que le dévouement de ses militants, est toujours en sursis. La question vitale de l’argent va de pair avec une autre, plus vaste encore : celle de la viabilité même d’une presse de conviction (et non pas d’opinion), de son rapport spécifique au champ politique, de son écartèlement constant entre la langue de bois propagandiste et le mimétisme docile envers la presse dite de référence.

Une publication peut se soustraire, en partie du moins, à son destin de journal. Elle échappe plus difficilement à son destin de marchandise. Elle doit se vendre et s’acheter. C’est la loi du marché à opinions. Rouge quotidien ne s’est pas éteint faute de talents. Ce fut plutôt une pépinière de vocations, une école dont les élèves surent faire des prodiges avec des bouts de ficelle. Mais le sort d’un journal sans publicité, sans sponsors, sans autre capital que le dévouement de ses militants, est toujours en sursis. La question vitale de l’argent va de pair avec une autre, plus vaste encore : celle de la viabilité même d’une presse de conviction (et non pas d’opinion), de son rapport spécifique au champ politique, de son écartèlement constant entre la langue de bois propagandiste et le mimétisme docile envers la presse dite de référence.

En dépit d’une défiance instinctive envers la pensée faite journal, j’ai curieusement toujours collaboré à des organes, de l’Allumeur du Belvédère à Rouge en passant par Inprecor, que leur confidentialité mettait à l’abri des tentations. Gide ne prétendait-il pas qu’au-delà du millier de lecteurs, il y a forcément un malentendu ? À en croire les chiffres, nous avons presque toujours évité ce genre de méprise.

Les réticences à l’égard du métier de journaliste et de sa logique ne tiennent pas, du moins pas principalement, aux attraits de promotion sociale, aux risques de corruption matérielle, aux effets de connivence ou de fréquentation. Elles visent plutôt la logique impersonnelle de la production de l’information et la corruption systémique de la pensée, inhérente à la temporalité journalistique, à la fabrication de l’information, à la recherche de l’effet d’annonce, à la dissolution de l’histoire dans l’actualité.

Au retour de son service militaire, en 1979, Edwy Plenel a fait le choix de ce métier pour lequel il avait une vocation (au sens fort d’appel) et des aptitudes confirmées depuis. Nous avons parlé alors de cette entrée dans les ordres journalistiques. La discussion s’est conclue par une sorte de défi. Il prétendait prouver qu’il était possible d’épouser la carrière sans succomber à ses mirages. Il a su tenir ce pari plus longtemps que je ne l’imaginais. Vingt ans après, nous avons essayé d’en tirer un bilan sous forme d’un petit livre dialogué, destiné à la collection Conversations des éditions Textuel, intitulé Le Canard et le Lapin. Le journalisme et ses critiques. Ce livre était achevé aux deux tiers et déjà annoncé chez les libraires, lorsqu’un incident intempestif y mit prématurément un terme. Peu importent les péripéties. Ce projet ne pouvait tout simplement pas aboutir. Une vieille complicité ne suffisait plus à combler l’écart qui s’était creusé entre deux visions du monde, deux formes d’engagements, deux statuts sociaux. Du moins, l’exercice aura-t-il fourni l’occasion de réfléchir aux controverses souvent passionnelles que suscitent la presse et les médias.

L’exécration intellectuelle envers le pouvoir journalistique ne date pas d’hier. Elle revêt aujourd’hui une nouvelle virulence du fait de la puissance croissante du multimédia et du mélange non maîtrisé des genres favorisé par le journalisme télévisuel. La perception de sa fonction sociale hésite entre l’héroïsation du journaliste justicier, poil à gratter vertueux et empêcheur de fripouiller en rond, et le ressentiment envers les voix (ou les plumes) serviles d’un ordre fermement établi.

Le conflit entre le « pouvoir intellectuel », incarné par le philosophe chercheur de vérité, et le « pouvoir médiatique » du sophiste, démagogue vénal et marchand d’opinions, est fort ancien. La nouveauté ne réside donc pas dans la critique, mais dans le mélange inédit d’une critique intellectuelle, émanant du monde universitaire, d’une critique institutionnelle, de la part de pouvoirs chatouilleux, et d’une critique militante, exaspérée par l’anémie de l’espace public et l’inégalité croissante devant l’information.

À l’aube de la modernité, la plupart des critiques s’inscrivent dans une réaction élitiste (de fait antidémocratique) contre l’irruption de la « masse » dans le domaine de la politique et de la culture. Elles n’en débusquent pas moins à l’état naissant certains vices promis à de glorieuses prospérités. Les Encyclopédistes voient dans le journalisme « la plus vile des littératures », Balzac une « usure quotidienne de la pensée ». Asservi au fétiche de la chose écrite, l’auteur devient alors un simple « marchand de phrases ».

Balzac dénonce ainsi l’embourgeoisement de la pensée faite journal. Mallarmé s’insurge contre le despotisme du tirage (qui annonce celui, plus tyrannique encore, de l’audimat). Sous le Second Empire, l’alliance de la Bourse et de la presse (de « l’encre et de l’argent », dit Vallès dans L’Argent, par un homme de lettres devenu homme de Bourse) dessine une nouvelle configuration de l’espace public. Information et spéculation sont intimement liées. On en trouve l’écho chez Maupassant, chez Zola ou chez Richepin pour qui le journalisme est une sorte de « Bourse des lettres ».

En 1909, la Nouvelle Revue française appelait déjà à « lutter contre le journalisme, l’américanisme, le mercantilisme et la complaisance de l’époque envers soi-même ». À la même époque, Karl Kraus et la « critique viennoise » voyaient dans le lien organique entre l’opinion publique et le marché la source d’une subjectivité inauthentique détachée de la personne pour circuler comme une marchandise parmi d’autres. Musil regrettait que les journaux soient des bourses et des magasins, plutôt des « stations d’essai de l’esprit ». Il s’élevait notamment contre l’intrusion de l’esprit journalistique dans le roman et contre la dégradation des valeurs illustrée par la prolifération de journalistes-romanciers, vendant une signature plutôt qu’une œuvre. « Le journalisme, concluait sèchement Kraus, pense sans le plaisir de la pensée. »

Ces critiques sont ambivalentes, bien sûr, comme l’est la critique romantique de la modernité. Elles mêlent confusément une critique sociale de la marchandisation et une « critique artiste », nostalgique d’une distinction perdue.

Leur cible est devenue depuis aussi multiple qu’incertaine, Sous une même nomenclature, le « journalisme » recouvre désormais des pratiques fort diverses, selon qu’il s’agit du journalisme de presse écrite, de radio, de télé, d’Internet. Il devient problématique donc d’en parler au singulier. L’ensemble des médias n’en constitue pas moins une institution d’une puissance (idéologique et financière) telle que les moyens de contre-information (presse militante, radios libres hier, réseaux alternatifs aujourd’hui) apparaissent bien dérisoires. Le « quatrième pouvoir » entretient avec le pouvoir tout court du capital un rapport tellement étroit qu’il ne rencontre plus de contre-pouvoir à sa mesure. Alors que L’Humanité de Jaurès pouvait encore prétendre lutter à armes (presque) égales avec les grands titres de l’époque, le sort de la plupart des radios libres ou la difficulté chronique de la presse militante, des bulletins et journaux éphémères, traduisent l’asymétrie des forces en présence.

En 2000, AOL a racheté Time Warner pour environ 160 milliards de dollars (plus du tiers du budget de défense annuel des États-Unis). De même qu’existe un complexe militaro-industriel, la masse des capitaux mobilisés pour la production de l’information contribue aujourd’hui à la formation d’un complexe médiatico-financier. La « double appartenance » des Lagardère, Bouygues, Dassault, et autres Pinault, tisse des liens opaques entre ces deux complexes majeurs. Ceux qui ont fait fortune dans la tuyauterie et le commerce de l’eau, s’intéressent naturellement au câble et à la fibre optique. C’est toujours du réseau. Bouygues, c’est TF1 et LCI. Lagardère est présent dans Europe 1, Hachette, le JDD, Paris-Match, Le Monde ; Vivendi, dans Canal+ et M6 ; l’Oréal, dans Marie-Claire ; Louis Vuitton, dans La Tribune. Hier encore, les Chargeurs réunis étaient dans Libé. Ces investisseurs ne sont pas, à proprement parler, des mécènes ou des philanthropes désintéressés.

Le ressentiment actuel du « pouvoir intellectuel » envers le journalisme n’obéit cependant plus tout à fait aux mêmes ressorts que celui des maîtres-penseurs (écrivains et philosophes) d’hier. Il exprime plutôt les frustrations d’une petite noblesse de robe ou d’un bas clergé universitaire, qui ressent comme un déclassement social la massification du travail intellectuel. À la figure emblématique de « l’intellectuel législateur », celui qui faisait ou inspirait la loi, Zygmunt Bauman oppose ainsi celle de l’intellectuel plébéien, prolétarisé, simple manipulateur déqualifié et interprète de signes. Percevant lucidement Karl Kraus comme un « intellectuel à l’ancienne menacé par les intellectuels nouvelle manière », Pierre Bourdieu ajoutait : « Comme aujourd’hui, les limites entre le champ journalistique et le champ intellectuel étaient alors en train de se déplacer. » C’est ce déplacement que la plupart des critiques imprécatrices ne contribuent guère à éclairer, il en résulte une confusion inextricable entre une critique élitiste conservatrice et une critique sociale radicale de l’institution.

Kraus ou Wittgenstein, furent déjà, en leur temps, qualifiés de conservateurs. Comme l’écrit Jacques Bouveresse, « c’est parce qu’ils ont choisi délibérément d’être en retard sur leur époque, qu’elle ne les a pas encore rattrapés aujourd’hui ». Du passé, on ne fait jamais table rase. Il nous attend toujours à quelque tournant. Mais quand il s’agit de sauver la tradition du conformisme qui toujours la menace, conserver n’est pas un péché. Toute la question est en effet de savoir ce que l’on veut garder et pour en faire quoi.

L’ambivalence de la critique envers la presse et les médias peut fort bien, en effet, servir de couverture à une critique de la démocratie ou de la politique en général. Mais la ligne de partage des eaux ne passe pas entre des intellectuels ringards, jaloux de leur capital symbolique dévalué, d’un côté, et de l’autre, une gente journalistique intrépide, abordant l’inconnu sabre au clair. Ainsi, Gyorgi Lukacs ne se contentait pas d’une dénonciation banale et vulgaire de la corruption de la pensée par l’argent ou par le pouvoir. Sans en ignorer les grandeurs, elle inscrit les misères du journalisme dans les formes générales de la réification marchande et dans la logique du travail abstrait : « Cette structure se montre de la façon la plus grotesque dans le journalisme, où la subjectivité même, le savoir, le tempérament, la faculté d’expression deviennent un mécanisme abstrait, indépendant de la personnalité du rédacteur : l’absence de conviction des journalistes ne peut se comprendre que comme point culminant de la réification capitaliste. » Que cette conviction puisse trouver refuge dans le fétichisme du détail et de la factualité ne constitue qu’une faible compensation à ce renoncement. Le journaliste mis en scène par Schnitzler, qui écrit simultanément, dans deux journaux concurrents, deux versions contraires de la même actualité, est bien la caricature de ce procès d’abstraction marchande, où le journaliste devient l’organe et l’appendice du journal qu’il croit faire. C’est ce que j’appelle « l’effet Rivière Kwaï ». Comme le colonel Nicholson dans le roman de Pierre Boule, qui veut faire le plus beau pont possible (qui pense pont et rêve pont), mais ne sait plus pour qui et ne se demande plus pourquoi, le journaliste en proie à la passion professionnelle veut faire le meilleur journal. Il ne se rallie pas à la cause des dominants ou des occupants, il ne collabore pas, il a seulement le goût du travail bien fait, le souci du travail parcellaire, jusqu’à perdre de vue les finalités, l’Histoire, les intérêts en présence. C’est un fétichiste du journal, comme Nicholson fut un fétichiste du pont ou comme Bérégovoy fut un fétichiste du franc fort. Certes, son travail est utile au lecteur – sinon il ne serait pas lu –, mais il sert aussi au transport des divisions idéologiques comme le pont au transport de troupes.

Si la véhémence de certains critiques, comme Serge Halimi, peut exprimer aujourd’hui un « manque de confiance dans la démocratie », c’est d’abord que cette démocratie est elle-même bien malade et que les frustrations à l’égard des médias (révélées, aux États-Unis comme en France par le succès d’une critique pamphlétaire2) n’en sont qu’un symptôme parmi bien d’autres (abstention électorale, discrédit de la politique, désaffiliation sociale). Elle est malade d’abord de la privatisation généralisée du monde et du rétrécissement à vue d’œil de l’espace public, dont la fabrication de l’opinion n’est qu’un aspect. Le débat public devient alors un jeu d’apparences sans enjeux véritables, un simulacre de délibération sans pouvoir de décision, la mise en scène d’une privatisation vindicative et arbitraire du choix : « C’est mon choix ! ». La formule pourrait fort bien servir de maxime antipolitique ! Chacun son choix, et chacun chez soi, puisque des goûts et des couleurs… Si le pouvoir des juges et des journalistes croît de façon inversement proportionnelle à celui de la politique, il est plus urgent de s’interroger sur les raisons de ce transfert, que de vitupérer contre la presse et contre les juges.

Le procès fait à la presse et aux médias adopte parfois le ton désagréable d’une littérature policière. Cette littérature du soupçon ne fait alors que reproduire en miroir un style journalistique dont elle emprunte et retourne les méthodes : révélations croustillantes sur les réseaux de connivence, les fréquentations douteuses, les affinités troublantes, épinglage de la petite phrase qui en dit long, collage d’éléments qui font système… : « Toute la vérité sur ce qu’on prétend vous cacher ! » Soumis au feu de la critique, le journaliste se plaint alors d’être la proie d’une police sans codes ni règles. Le sociologue critique pourrait lui rétorquer que le journaliste fait de la sociologie quotidienne sans « les règles de la méthode sociologique », de la politique sans responsabilité envers des électeurs ou des militants, et de la philosophie spontanée sans le travail du concept.

La recherche et le discours critiques ont en effet leur règle, leur rythme, leur tempo. La polémique et la dénonciation relèvent d’un autre registre. Elles ont parfois leur utilité et leur vertu. Elles ont aussi leurs limites. Chiens de garde pour chiens de garde, le pamphlet de Nizan ne s’embarrasse pas de subtilités sur la philosophie de Bergson ou de Brunschvig. Il ne dispense pas de les lire. Il se contente de tirer à boulets rouges sur l’institution philosophique et sur les ours savants du pouvoir académique. Selon le lieu et les circonstances, ce genre discutable peut remplir une fonction de salubrité publique. Il y a de bons et de mauvais enseignants, de bons et de mauvais journalistes, mais l’école et le journalisme ont, en tant qu’institutions, leur logique propre, irréductible aux intentions et aux qualités de leurs agents.

Plutôt que de vitupérer les abus du pouvoir médiatique, il serait intéressant de mettre en perspective historique ses rapports avec l’espace public et ses relations incestueuses avec l’argent et la politique. Leur évolution s’inscrit en parallèle à celle du « sens commun » et de l’opinion publique. De critique, à l’époque des salons et des Lumières, le sens commun devient ainsi peu à peu apologétique, au fur et à mesure que s’institutionnalise l’espace public post-révolutionnaire. C’est alors, contre la fausse clarté des évidences, que Marx entreprend sa traversée des apparences économiques que sont l’argent, la population, la richesse.

La Révolution française a bien signifié une expansion sans précédent de l’espace public et la révolution belge de 1830 a pu être décrite comme une « révolution de la presse ». Dans les années 1840, pour le jeune Marx, la « presse libre » est encore « l’œil partout ouvert de l’esprit d’un peuple » ou « le miroir spirituel ou un peuple se regarde ». Cette réflexivité est à ses yeux la première condition de la sagesse politique. C’est pourquoi, avec la Gazette rhénane dont il prend la direction, la philosophie s’installe dans les journaux et se fait correspondante de presse, afin de remplir sa fonction critique dans le monde fantasmagorique du capital. Ce qui fait alors de la presse « le plus puissant levier de la culture », c’est qu’elle « transforme le combat matériel en combat d’idées ». Subsiste pourtant une incompatibilité de principe entre l’espace public et l’absolutisme de la propriété privée. Cette contradiction n’a cessé depuis d’être résolue à l’avantage du second.

La Révolution française a bien signifié une expansion sans précédent de l’espace public et la révolution belge de 1830 a pu être décrite comme une « révolution de la presse ». Dans les années 1840, pour le jeune Marx, la « presse libre » est encore « l’œil partout ouvert de l’esprit d’un peuple » ou « le miroir spirituel ou un peuple se regarde ». Cette réflexivité est à ses yeux la première condition de la sagesse politique. C’est pourquoi, avec la Gazette rhénane dont il prend la direction, la philosophie s’installe dans les journaux et se fait correspondante de presse, afin de remplir sa fonction critique dans le monde fantasmagorique du capital. Ce qui fait alors de la presse « le plus puissant levier de la culture », c’est qu’elle « transforme le combat matériel en combat d’idées ». Subsiste pourtant une incompatibilité de principe entre l’espace public et l’absolutisme de la propriété privée. Cette contradiction n’a cessé depuis d’être résolue à l’avantage du second.

On estime aujourd’hui indélicat, malpoli, grossièrement suranné de parler encore de presse bourgeoise (comme d’ailleurs de démocratie bourgeoise). Il n’y a pourtant pas de presse ou de démocratie tout court, sans adjectif, une sorte de pur esprit de la presse ou de la démocratie. Il y a bien une presse bourgeoise, par ses conditions de production, par son idéologique, par ses engagements, comme il y a une presse syndicale ou une presse partisane. Cela n’empêche en rien de distinguer une bonne et une mauvaise presse, une presse bien faite d’une maculature, de même qu’il existe une bourgeoisie éclairée, distincte d’une bourgeoisie obscurantiste. Si c’était simplement bonnet blanc et blanc bonnet, on ne se donnerait plus la peine d’acheter et de lire des journaux.

Dès la fin du XIXe siècle, la concentration du marché de la presse mettait en relief, aux États-Unis notamment, le concubinage entre l’argent et le journal soumis à un critère de rentabilité. C’est ce dont traite, en 1919 The Brass Check d’Upton Sinclair (dont The Jungle, paru en 1906, avait connu un énorme succès) : le « journalisme est l’un des moyens par lesquels l’autocratie industrielle garde une mainmise sur la démocratie politique ». Le livre est vendu à 150 000 exemplaires bien que le New York Times ait refusé de le mentionner, fût-ce sous la forme de publicités payantes. Critiquant le journalisme en tant qu’institution de classe qui « travaille la main dans la main avec l’élite politique et le Big Business », Sinclair souligne le déplacement en cours de son centre de gravité d’une presse constitutive de l’espace public démocratique à une entreprise d’information. Il cherche à contrecarrer cette tendance lourde par l’émergence de contre-pouvoirs que seraient les syndicats de journalistes ou de travailleurs de la presse. Il tente même de lancer une souscription populaire pour fonder un hebdomadaire honnête, National News.

Mais la principale forme de résistance à la fusion organique du capital et de l’info a consisté dans l’entre-deux-guerres dans la revendication du professionnalisme (et de l’indépendance du métier) et de l’objectivité. Elle reposait sur l’espoir que le lien pourrait être brisé entre le propriétaire (la logique d’entreprise) et le journaliste (la logique rédactionnelle). C’est ce qu’expriment les codes de déontologie qui ont alors fleuri.

On peut en résumer ainsi le catéchisme : 1. Le premier devoir du journalisme est la vérité ; 2. Il a d’abord un devoir de loyauté envers les citoyens ; 3. Son essence est le devoir de vérification ; 4. Ses acteurs doivent préserver leur indépendance envers ceux dont ils ont à traiter ; 5. Le journalisme doit être un surveillant indépendant du pouvoir ; 6. Il doit constituer une sorte de forum pour la critique publique ; 7. Il doit avoir le souci d’une information compréhensible et proportionnée ; 8. Ses acteurs doivent pouvoir faire valoir leur clause de conscience.

Après l’épisode mac carthyste, au paroxysme de la guerre froide, cette ligne de défense du professionnalisme a pu remporter certains succès. Les vents ont à nouveau tourné au milieu des années soixante-dix. Parallèlement à la contre-offensive libérale des années Thatcher-Reagan, la critique néoconservatrice a commencé à s’attaquer à l’emprise exorbitante des journalistes sur l’information et à attaquer leur idéologie « libérale » (lisons : « de gauche »), en partie responsable à ses yeux de la débâcle vietnamienne. L’exécration actuelle envers le pouvoir médiatique est donc fort ambivalente, mêlant parfois inextricablement la résistance légitime au pouvoir médiatique envahissant et la remise en cause conservatrice du pluralisme démocratique.

Au cours de notre dialogue interrompu, Edwy Plenel m’a souvent opposé que le journalisme peut être un honnête artisanat, avec ses règles, ses observances, ses formats, ses obligations, ses tours de main, tout ce qui fait une communauté professionnelle, autrement dit, une corporation au sens féodal du terme. Il soutenait que le journalisme a des vertus que le militantisme n’a pas, surtout lorsque, politiquement minoritaire et socialement marginal, ce militantisme tend à se satisfaire de la répétition du même et du semblable, à se fermer à l’épreuve de la nouveauté. Il deviendrait alors un (confortable) camp retranché, une manière de tenir le réel à distance, pour (sur)vivre à l’abri de ses certitudes.

Attribuer au journalisme « des vertus que le militantisme n’a pas » implique cependant une comparaison entre deux fonctions et deux pratiques sociales incommensurables. Elles ne relèvent ni du même ordre, ni des mêmes critères. Prendre ses distances avec le monde militant (et les certitudes doctrinaires qu’on lui prête), c’est aussi se libérer de ses contraintes, sans nécessairement se rapprocher du réel, si ce n’est d’une autre réalité mythique et imaginaire. En dépit des détours et des méandres, l’existence finit toujours à la longue par déterminer la conscience. On croit faire souverainement un journal, le dominer en bon sujet cartésien. C’est lui qui vous fait.

Reprocher au militantisme sa « tendance à mettre le réel à distance », alors que le journalisme, vierge de tout préjugé dogmatique, serait constamment confronté, sans mode d’emploi, à sa nudité première, le grief est (au mieux) bien naïf. Il s’agit en effet plutôt de deux manières de se représenter le réel – de le construire – et de s’y confronter. Nous touchons là, en effet, au cœur de la fabrique idéologique. Comme si le réel allait de soi, comme s’il était le même pour tous, et comme s’il trouvait dans le langage son exact et fidèle reflet ! Un monde ou le journal et la réalité ne feraient plus qu’un serait rigoureusement paranoïaque. Dernière station, avant l’inversion du réel, selon laquelle, comme dans la chanson de Karl Kraus, au commencement était la presse : « La presse était aux premiers temps, et puis le monde est arrivé… »

Heureusement, le réel n’a rien d’évident. Il est hautement problématique. Il existe une réalité empirique, immédiate, tautologique : « Les faits sont les faits ! » Il existe une réalité scientifique, selon laquelle les faits ne font sens qu’à la lumière d’une théorie. Il y a des réalités symboliques, des réalités esthétiques, etc. La réalité toute nue est celle de l’empirisme idéologique. Ce réel, qui nie et refoule ses propres présupposés, devient fatalement irréel. Détachée de la totalité des rapports de sens (et de pouvoir), une donnée immédiate de la conscience journalistique n’est qu’une mauvaise abstraction qui joue au concret. Démêler les relations entre différents niveaux du réel, le pluraliser, ce n’est pas, comme on l’entend parfois, « déréaliser » les faits, les virtualiser pour mieux les réviser ou les nier. C’est s’embarquer au contraire dans une difficile traversée des évidences. Car nous ne sommes jamais astreints à une description unique, à une vue unique sur un réel unique. Il y a toujours d’autres réels possibles et d’autres possibles réels. Car la possibilité vaincue reste une part irréductible du réel.

Le journalisme aurait des vertus que le militantisme n’a pas ? Celle, entre autres, de s’étonner des mystères du monde, de se laisser surprendre, d’affronter l’inédit, alors que le militantisme serait inévitablement la proie de la routine du prêt-à-penser. Voilà bien un cliché platement mythologique. Quant au principe de réalité et de responsabilité, il y a bel et bien une différence entre le journaliste et le militant. Lorsqu’il s’astreint loyalement aux règles du métier, le premier se contente toujours d’interpréter le monde. Le second s’efforce de le changer. C’est toute la différence entre une pratique spéculative du réel et une pensée du réel exposée à l’épreuve de sa pratique. Kraus a bien percé à jour la fausse modestie nichée dans la profession de foi artisanale du journalisme : « Il est remarquable de voir à quel point les journalistes se font une idée modeste de leur métier quand on l’attaque, et avec quelle effronterie ils se pavanent comme la sagesse du monde quand ils se recommandent aux lecteurs et croient être seuls avec eux. »

Ce qui irrite, au fond, dans cette duplicité et dans cette arrogance, c’est la prétention du journalisme à totaliser sans concept, si bien illustrée il y a quelques années par une campagne publicitaire du Monde. Les affiches grand format étalées dans les couloirs du métro proclamaient imprudemment : « Quand on ne sait pas tout, on ne sait rien ! » Que de mépris social concentré dans cette formule, que de dédain envers les petits savoirs parcellaires et les savoir faire. Celui qui prend le métro, accablé par une journée de travail aliéné, n’a plus qu’à rentrer la tête dans les épaules et à raser les murs : il ne sait décidément rien puisqu’il ne sait – et ne saura jamais – tout.

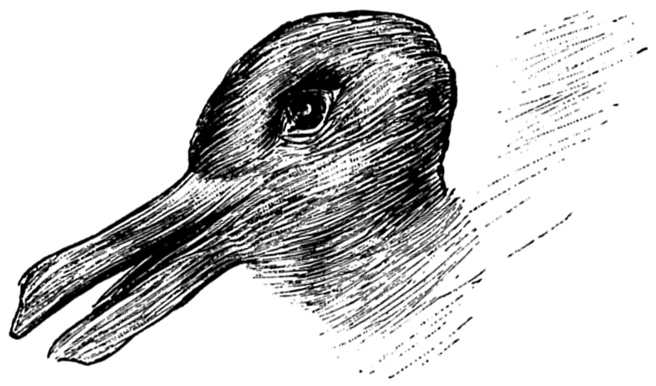

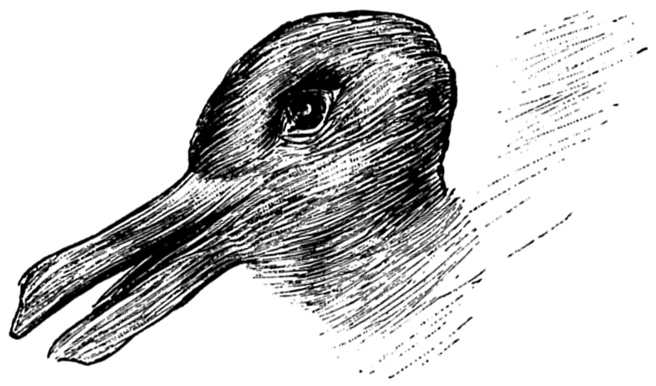

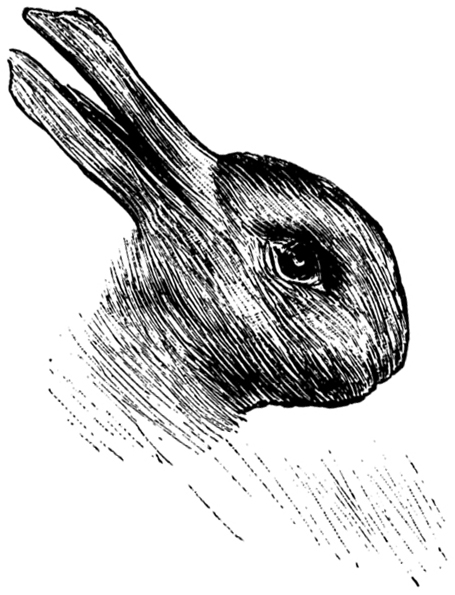

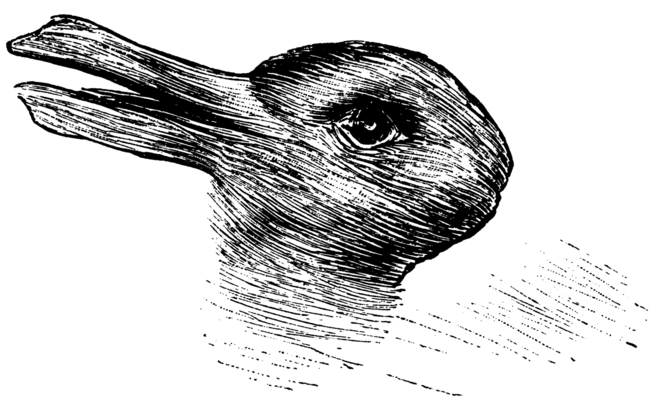

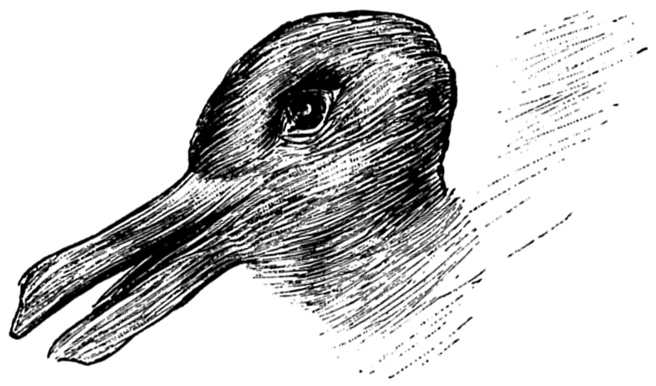

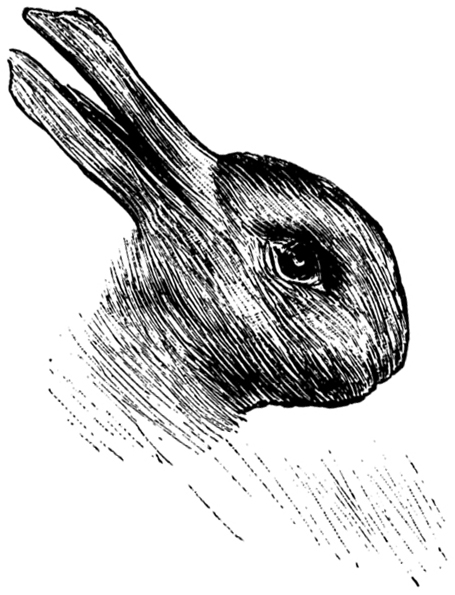

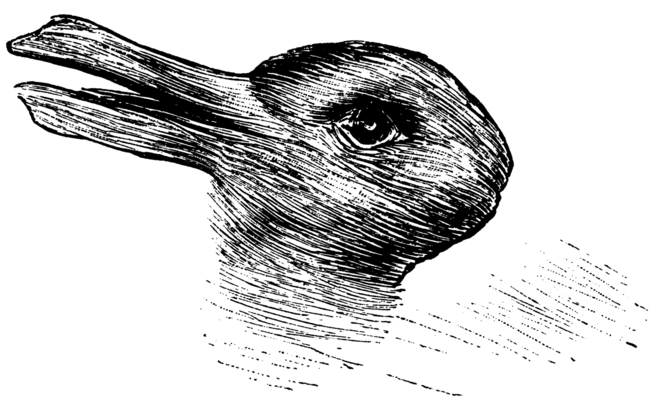

La dispute sur le sens du réel renvoie à celle sur le statut des faits. Le test du canard et du lapin est bien connu de la psychologie des formes3. Si l’on regarde un dessin sous un certain angle, on y voit un lapin aux oreilles dressées ; sous un autre angle, c’est un canard au bec ouvert. Canard ou lapin ? Canard et lapin ! Le réel a bien des facettes, aussi souvent contradictoires que complémentaires. C’est pourquoi il n’est jamais facile de s’accorder sur son « sens ». Il est ceci et cela. Sinon, tout serait simple, univoque, limpide, transparent, dans un monde à sens unique, reflété par un discours lavé de toute ambiguïté. C’est aussi pourquoi il est bien naïf de croire (et de proclamer) que, « dans la réalité », on ne peut et ne doit pas se tromper. Une prétention aussi téméraire mériterait une longue controverse sur les mirages du faux concret. Éclairer l’événement sous son grand-angle, en produire l’intelligibilité, ce n’est pas mettre en doute le réel, c’est le passer au scanner, s’appliquer à faire le tour du dessin, apprendre à le regarder sous plusieurs éclairages, à le saisir du point de vue de sa totalité : non point disjonctivement, comme canard ou lapin, mais bien conjointement, comme canard et lapin.

La dispute sur le sens du réel renvoie à celle sur le statut des faits. Le test du canard et du lapin est bien connu de la psychologie des formes3. Si l’on regarde un dessin sous un certain angle, on y voit un lapin aux oreilles dressées ; sous un autre angle, c’est un canard au bec ouvert. Canard ou lapin ? Canard et lapin ! Le réel a bien des facettes, aussi souvent contradictoires que complémentaires. C’est pourquoi il n’est jamais facile de s’accorder sur son « sens ». Il est ceci et cela. Sinon, tout serait simple, univoque, limpide, transparent, dans un monde à sens unique, reflété par un discours lavé de toute ambiguïté. C’est aussi pourquoi il est bien naïf de croire (et de proclamer) que, « dans la réalité », on ne peut et ne doit pas se tromper. Une prétention aussi téméraire mériterait une longue controverse sur les mirages du faux concret. Éclairer l’événement sous son grand-angle, en produire l’intelligibilité, ce n’est pas mettre en doute le réel, c’est le passer au scanner, s’appliquer à faire le tour du dessin, apprendre à le regarder sous plusieurs éclairages, à le saisir du point de vue de sa totalité : non point disjonctivement, comme canard ou lapin, mais bien conjointement, comme canard et lapin.

Il existe une illusion, constitutive de la bonne conscience journalistique, de l’évidence factuelle, du « petit fait vrai » et de sa grossière nudité. C’est ce que Wittgenstein appelait ironiquement « la volupté du fait ». « Nous avons été saisis par la colère des faits », écrivait en 1978 Michel Foucault, se déclarant du même coup journaliste pour mieux protester contre les systèmes conçus pour tout absorber et tout digérer, sans se laisser troubler ni surprendre. La formule était belle. Elle résumait une période de crise, politique et intellectuelle, d’ébranlement et de remise en question, où le regard posé sur le monde doit s’émanciper des routines et de leurs illusions d’optique, où il devient urgent de « libérer l’action politique de toute forme de paranoïa unitaire et totalisante », disait-il encore. Valéry avait éprouvé la même nécessité au lendemain de la Grande Guerre. Il ajoutait cependant : « Mais qu’est-ce qu’un fait ? » Et Foucault lui-même ironisait dans un article de 1980 sur « tous les clichés : les petits faits vrais contre les grandes idées vagues, la poussière défiant le nuage », et il se gaussait « du chevalier de l’exactitude empêtré dans ses propres approximations. »

Il y a bien, en effet, dans la pratique quotidienne du journalisme et dans sa perception d’une réalité en miettes, une tendance au fétichisme des faits, têtus et bêtes comme des faits. La recherche des faits recoupés et vérifiés a, bien sûr, son importance, mais le travail de la presse ne peut se réduire à les établir. Il inclut leur évaluation, leur présentation, leur agencement ou leur montage. La « communauté scientifique » existe dans la mesure où elle parvient à s’accorder sur certains faits. Mais la politique est confrontée à un autre registre du réel, où règne la discorde, de sorte qu’on aurait bien du mal à parler de « communauté politique » (ou, d’ailleurs, de « communauté journalistique »). Cette division irréductible d’intérêt sur la définition même du réel est le fondement même du pluralisme comme principe constitutif du champ politique. La politique est l’espace du conflit portant notamment sur le statut des faits.

C’est pourquoi, Henri Lefebvre avait parfaitement raison, dans sa Critique de la vie quotidienne : nous ne pouvons pas nous passer du concept de totalité, sous peine de sombrer dans un empirisme sans concept, selon lequel un fait en vaut toujours un autre. Il opposait toutefois une démarche de totalisation ouverte à la clôture d’une totalité achevée, prenant bien soin de préciser que cette totalisation ne doit pas être comprise ontologiquement, mais « stratégiquement et programmatiquement ».

Si l’enquête scrupuleuse (au sens méthodique que lui donne Dewey) est au cœur du travail journalistique, pas plus qu’un plat cuisiné n’est la somme de ses ingrédients le journal ne se réduit pas à une collecte et à un collage de « faits objectifs », agrémentés d’un éditorial en guise de supplément d’âme. Il relève d’une mise en scène, dont participent le choix de une, la composition, la titraille, le tri de l’info, la disposition des tribunes libres ou du courrier des lecteurs. Les effets de déformation et d’occultation qui en résultent ne relèvent pas d’une machination dont les journalistes seraient les agents conscients. L’inconscient médiatique est plus subtil : en prétendant dépolitiser le sens des faits, la production de l’info (il s’agit bien de production et non d’un simple enregistrement du réel) fabrique à haute dose de l’opinion politique.

La double attirance du journalisme, son écartèlement entre l’information et l’opinion, est une vieille histoire. Plenel me faisait remarquer que, dans la scène fondatrice du Serment du Jeu de Paume, immortalisée par David, on voit deux types opposés de journalistes. Au centre, parmi les députés, Barère rédige son point du jour, sous-titré simplement « Recueil de ce qui s’est passé la veille à l’Assemblée nationale ». Perché dans les galeries du haut, tournant le dos à la salle, Marat rédige son Ami du Peuple. Ils représenteraient l’un le journalisme sobre et factuel, attaché à l’exactitude et méfiant envers les libertés du commentaire ; l’autre, le journalisme militant, polémique et dénonciateur. Plenel soulignait que Barère est au cœur de l’action (trop proche peut-être), alors que Marat se tient à distance dans la posture avantageuse de celui qui fait lien avec la foule.

Cette interprétation est, bien sûr, discutable. Barère au cœur de l’action et Marat à l’écart, en surplomb ? Tout dépend de ce que l’on définit comme la scène de l’action. L’enceinte parlementaire ou la rue ? Les deux, sans doute, mais dans quelle relation ? La lecture symbolique du tableau de David a l’inconvénient d’en dépolitiser le sens. Barère et Marat, ce ne sont pas (seulement) deux conceptions du métier qui s’opposent, mais d’abord deux politiques qui s’affrontent.

L’information, à l’instar de l’école, est une institution hiérarchique, un appareil de production, avec ses actionnaires et ses agences. Tetriakov a bien rêvé d’un « journalisme d’en-bas » qui briserait la résistance de la « caste esthétique » au profit de « l’artel littéraire » et d’une littérature du fait », produite par « des écrivains factuels ».

Ces formulations, par leur vocabulaire même, fleurent la nostalgie d’un artisanat littéraire et d’une petite production proudhonienne. Quant à Brecht, il tirait allègrement un trait sur le rôle de l’auteur, affirmant hardiment n’avoir plus rien à attendre des « Tolstoï rouges » puisque « nous avons notre épopée : le journal ». Ces proclamations bravaches flirtent avec l’idée d’une littérature prolétarienne et du dépérissement de l’art. L’expérience des tracts d’entreprise, des correspondants ouvriers, de la presse syndicale ou partisane, participe de cette « information d’en-bas » enracinée dans les pratiques collectives et destinée à des lecteurs qui ne soient pas d’abord des clients.

Mais la presse militante, à l’ère de la fusion et de la concentration des capitaux, n’a cessé de perdre du terrain devant l’entreprise de presse. L’Unita, c’est fini. L’Huma est en sursis. Comment chanter les vertus de l’espace public et s’accommoder de ces disparitions. Que deviendrait une démocratie sans partis, sans acteurs, sans moyens d’expression des indépendants des puissances de l’argent. Il ne suffit pas, pour conjurer ces périls, d’invoquer la figure tutélaire d’Albert Londres. Elle est emblématique d’une époque, celle du journalisme critique et franc-tireur, de Tintin et de Rouletabille, dont la silhouette solitaire est jumelle de celle de l’aventurier ou du privé de l’entre-deux-guerres, des Marlowe et des Sam Spade. À l’époque du crime organisé, le détective justicier s’est effacé derrière la machinerie policière et les services spéciaux de l’État.

Surnagent heureusement quelques îlots de journalisme à l’ancienne, dans le reportage notamment, mais le journalisme dans son ensemble est devenu, organiquement, une grande entreprise, une institution culturelle, et un appareil idéologique de marché. Sa logique est de moins en moins familiale et patrimoniale, de plus en plus boursière. Prenant la tête d’un « important groupe de presse, Georges Ghosn (le « sauveteur » de Toyota), déclarait crûment : « La presse écrite est un métier d’épicerie, il suffit de lui appliquer des recettes simples. » Certains titres tirent 40 % de leurs rentrées de la publicité. Elle peut occuper jusqu’aux trois quarts de l’espace dans les grands organes étasuniens. Il en résulte un jeu pervers de miroir entre le client (qui est roi) et le vendeur. Après avoir contribué avec zèle à cette évolution, certaines signatures ont fini par déplorer la fusion entre publicité, rédaction et diffusion, au détriment de la séparation de l’Église et de l’État, autrement dit de la rédaction et de l’administration.

Certes, le propriétaire ou l’actionnaire est rarement (sauf exception) un donneur d’ordres4. Mais le lien intime tissé entre logique d’entreprise et logique rédactionnelle participe bel et bien de la domination impersonnelle du capital et de ses effets idéologiques.

D’autant que la concentration capitaliste dans les médias a des conséquences visibles sur l’évolution de la profession et sur ces pratiques. Dans un livre sur les journalistes précaires, Alain Accardo parle de « nouvelle prolétarisation » et « d’intelligentsia précaire ». En 1998, les pigistes représentaient déjà 5 000 des 29 000 cartes de presse, soit une progression de 31 % par rapport à 1991. On peut imaginer que cette tendance s’est renforcée avec l’apparition des journaux gratuits. Il en résulte une frustration professionnelle d’autant plus douloureuse que le métier reste auréolé d’un prestige social révolu. Acheter, vendre, cibler, investir, gagner des parts de marché : le jargon du warketing envahit de plus en plus cet univers impitoyable : à société du spectacle, presse spectaculaire !

Comme l’école, la presse remplit certes des fonctions contradictoires. L’école transmet un savoir socialisé et valorise la future force de travail, en même temps qu’elle contribue à reproduire la division sociale du travail et les rapports sociaux de domination entre classes et entre sexes. C’est pourquoi nous nous sommes toujours opposés, après 1968, tant à l’illusion pédagogique de l’école libératrice, qu’à l’aveuglement gauchiste qui prônait la destruction de l’école. En tant qu’espace de conflit, où vit la contradiction, l’école pour tous est un acquis à défendre5. De même peut-on considérer que le journalisme remplit une double fonction, d’information nécessaire à la vitalité de l’espace public, d’une part, de reproduction de l’idéologie dominante de l’autre. C’est pourquoi la défense inconditionnelle de la liberté de la presse contre toute censure, de sa diversité, de son indépendance (même relative) est une question de principe.

Il y a pourtant entre ces deux institutions une différence essentielle. L’école est un service public. Le savoir qui s’y transmet n’est pas une marchandise. Les grands médias sont en revanche des entreprises privées qui produisent des marchandises destinées à des consommateurs. Les élèves et les étudiants ne sont pas (encore) des clients de l’école, et si l’on appliquait à l’éducation les critères du marché, de l’audimat ou de la courbe des ventes, il y a bien longtemps que l’enseignement philosophique aurait disparu. C’est cette différence fondamentale qui m’a permis, malgré la réaction libérale des années quatre-vingt, de maintenir un séminaire de lecture du Capital.

L’école et l’information se sont développées parallèlement à la citoyenneté moderne et à la démocratie représentative. Elles ont toutes deux contribué à définir un nouveau partage entre sphère publique et sphère privée. Mais, avec la subordination croissante de la politique aux marchés et avec l’apparition des nouvelles techniques de communication, leur dimension critique reflue devant leur fonction apologétique ou leur fonction de divertissement. Le rapport entre privé et public se transforme en même temps par un double mouvement, de privatisation de l’espace public, d’un côté, et d’étalage spectaculaire de la vie privée, de l’autre. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’éthique du journalisme est aujourd’hui si sensible.

L’école et l’information se sont développées parallèlement à la citoyenneté moderne et à la démocratie représentative. Elles ont toutes deux contribué à définir un nouveau partage entre sphère publique et sphère privée. Mais, avec la subordination croissante de la politique aux marchés et avec l’apparition des nouvelles techniques de communication, leur dimension critique reflue devant leur fonction apologétique ou leur fonction de divertissement. Le rapport entre privé et public se transforme en même temps par un double mouvement, de privatisation de l’espace public, d’un côté, et d’étalage spectaculaire de la vie privée, de l’autre. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’éthique du journalisme est aujourd’hui si sensible.

Archives personnelles

Texte non daté, probablement fin 2003

www.danielbensaid.org

Documents joints

- Référence à un livre-dialogue avec Edwy Plenel destiné aux éditions Textuel et sur lequel il revient dans ce texte.

- Les Nouveaux Chiens de garde et Sur la Télévision de Bourdieu.

- Parue en octobre 1892 dans un journal satirique, cette illustration fut reproduite en 1900 par Joseph Jastrow, psychologue américain, pour illustrer « l’importance du cerveau, de la culture dans la perception visuelle ». C’est ensuite à partir de ce dessin, dont l’auteur est inconnu, que Ludwig Wittgenstein développa dans ses Investigations philosophiques (publiées en 1953, deux ans après son décès), la notion d’« aspects » « déterminés par des pensées et des associations ».

- Affaire Grosser à l’Express, juin 2003.

- Voir Plenel, La République inachevée, ou Johsua, Une autre école est possible, ou Christian Laval.